とば屋のお酢商品の違い・選び方ガイド|純米酢・にごり酢・調味酢などの活用事例付き

とば屋には、いろいろなお酢商品があります。しかし、どれも同じような瓶に入っているため、「見た目では違いが分かりにくい」という声も少なくありません。

そこで今回は、「お酢の商品選びをするときに何を基準にすればいいのか」を整理しながら、とば屋の代表的なお酢商品の特徴と活用事例をご紹介します。

お酢商品選びのための基礎知識

お酢の主成分は、酢酸と水。これが味付けをしていない、“純粋なお酢”の姿です。塩分も糖分も含まない、酸味だけのとてもシンプルな調味料です。

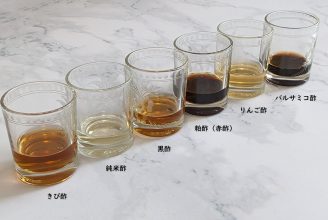

ただし、お酢には酢酸だけでなく、原料や発酵の過程で生まれる有機酸成分(クエン酸・乳酸など)なども含まれており、それが香りや酸味の「質」を左右します。米酢・黒酢・ワインビネガーなどで風味が異なるのは、原材料や発酵条件によって、有機酸成分が異なるためです。

なお、とば屋酢店は米酢ひとすじ300年。シンプルのお酢としては、壺仕込みの米酢のみを醸造しています。この米酢をベースに、塩分や糖分、油分、有機酸やうま味成分などを加えることで、多彩な味わいの商品を生み出しています。

お酢は、塩分や糖分をほんの少し加えるだけで、酸味の印象が大きく変わります。この繊細なバランス調整によって、さっぱりした酢の物からコクのある濃縮ソースまで、さまざまな料理に使いやすいお酢がつくられているのです。

自分に合うお酢商品の選び方

お酢商品を選ぶときは、「どんなお料理スタイルでお酢を取り入れたいか」を基準にするのがおすすめです。料理のスタイルで考えると、大きく4つのタイプに分けられます。

①手軽に、美味しく仕上げたい

調味料を何種類も使うというより、一本で手早く味を決めたい方には、そのまま使える調味酢がおすすめです!たとえば、三杯酢なら酢の物があっという間に完成し、すし酢であれば本格的な寿司飯もすぐにつくれます。

使いやすく美味しく調味されているため、「これ一本で大丈夫」の安心感があります。調味酢の種類によって和える・かける・漬けるなど、それぞれラベルにおすすめの使い方が記載されています。参考にしてみてくださいね。

毎日忙しく、お料理の時間を短縮したい方や、味を安定させたい方、失敗したくない方、初心者の方にもぴったりです。

おすすめ商品

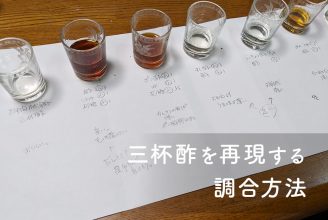

三杯酢 お手間かから酢

酢の物が一番美味しくなるように調味されたお酢。甘味・塩味・酸味のバランスが絶妙で、和えるだけで味が決まります。

→ きゅうり・わかめ・たこに和えれば、酢の物があっという間に出来上がり。

すし酢

寿司飯が一番美味しくなるように調味されたお酢。米酢に砂糖と塩をほどよく加えた甘酢で、つやのある酢飯に仕上がります。

→ 白飯に混ぜるだけで、本格的なすし飯に。ご家庭のお寿司がランクアップします!

和風ドレッシング

米酢とすりごまと醤油を重ねた、和風ドレッシング。とても食べやすい味です。

→ 生野菜や温野にそのままかけるだけで、美味しいサラダの出来上がり。

らっきょう酢

らっきょうの風味を引き立てるように、すっきり酸味寄りに仕上げた甘酢。酢漬けにぴったり。

→ 洗いらっきょうを漬けるだけで美味しいらっきょう漬けが出来上がり。ピクルスにも使えます。

②いろいろな調味料と組み合わせて、自分好みの味に調整したい

レシピによって酸味を自由に調整したい方や、手作りの調味料を楽しみたい方には、シンプルな米酢がおすすめです。無塩・無加糖の米酢であれば、塩分量や糖質量を自分でコントロールでき、好みの味わいにアレンジしやすいのが嬉しいポイント。

また、季節限定のお酢ではありますが、雪室熟成 壺之酢もおすすめ。まろやかな円熟のお酢で、調味料にこだわりたい方にピッタリです。

おすすめ商品

純米酢 壺之酢

JAS規格の4倍以上のお米を使って仕込んだ、風味豊かな純米酢。無塩・無加糖で、料理にも飲用にも使えるとば屋の看板商品。

→納豆に混ぜて酢納豆などそのまま使うだけでなく、壺之酢+醤油+柑橘汁+出汁で手作りポン酢に使うこともできます。

壺仕込み米酢

米・アルコールを原料にした、キリっとした酸味のお酢。さっぱりとした後味で、味を引き締めたい料理に最適。

→ 壺仕込み米酢+醤油+砂糖+出汁で、南蛮漬けの合わせ酢に。サバの酢締めなどに。

にごり酢

ろ過をせず、にごりを残した、発酵感のあるまろやかなお酢。酸味とともにコクがあり、料理に深みをもたらします。

→ にごり酢+オリーブオイル+塩コショウで自家製ドレッシングに。にごり酢+味噌+砂糖で酢味噌に。

③飲み物で、手軽にお酢習慣を身につけたい

健康のことを考えて、毎日の習慣としてお酢を取り入れたい方には、飲むお酢商品がおすすめです。とば屋の「飲む酢 お酢蜜」シリーズは、いずれも塩分不使用で、ハチミツの自然な甘味とお酢のまろやかな酸味が特徴。水や牛乳、炭酸水などで割るだけで、手軽にお酢習慣を始められます。

また、お酢の酸味が好きな方は、にごり酢や壺之酢を飲むお酢として使うのもおすすめです。酢酸菌や有機酸など、発酵由来の嬉しい成分をそのまま摂ることができます。

おすすめ商品

飲む酢 お酢蜜

アカシアはちみつと壺之酢だけを混ぜ合わせた飲むお酢。炭酸・牛乳・豆乳などで割って楽しめます。

→ 朝の目覚めの一杯に、お酢蜜+牛乳でラッシー風ドリンクに。

百年のお酢蜜

低GI甘味料「百年の蜜」マゲイシロップと壺之酢だけを混ぜ合わせた飲むお酢。5種のフルーツ味があります。

→夏の水分補給に、お酢蜜+炭酸水でスカッシュに。

LPS配合 飲む酢

今注目の健康成分LPS(リポポリサッカライド)を配合した飲むお酢。通常のお酢蜜と同じように使えます。

→食後の一杯に、お酢蜜+トマトジュースで栄養プラス。

④お酢で料理の幅を広げたい・いつもの料理の印象を変えたい

餃子といえば酢醤油、焼肉には甘辛のタレ、お刺身にはお醤油──そんな定番の味付けを“少し変えたい”とき、お酢を活用すると新しい発見があります。

お酢の酸味には、うま味を引き立て、塩分を際立たせ、後味をすっきりまとめる力があります。いつものタレやソースに、隠し味として数滴加えるだけで、料理の印象が変わる。さらに、ハーブやスパイスと組み合わせれば、自分だけの味をデザインすることもできます。

おすすめ商品

酢の粕

酢造りの副産物であり、にごり酢のにごりそのもの。酸味とうま味を兼ね備えた、ペースト状の食べるお酢。

→酢の粕+柚子胡椒で焼肉の薬味に。生クリームに混ぜてチーズクリームに。

ニンジャソース

米酢・ワインビネガー・醤油をベースにした、甘めの濃縮美食ソースの素。

→ 炒め物や煮物のコク出しに、ニンジャソースを隠し味に。

純米酢 壺之酢

有機酸がたっぷり含まれた風味高い純米酢。胡椒などの薬味をがっつり入れると、いつもと違ったスッキリ系の餃子のタレになります。

まとめ

お酢は、いろいろな使い方のできる幅の広い調味料です。味付けや組み合わせの違いから、さまざまな調味酢が生まれています。だからこそ、自分の料理スタイルに合わせて選ぶことが大切です。

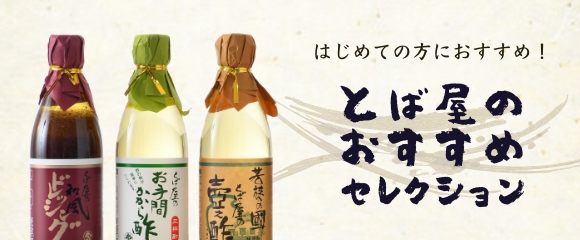

お酢をあまり使ったことがない方は、まずは味付け済みの調味酢(ポン酢・三杯酢お手間かから酢など)から始めてみましょう。和える・かけるだけで、料理が手軽に美味しく仕上がります。

お料理に慣れてきたら、純米酢やにごり酢などのお酢そのものに挑戦してみましょう。素材や調味料を組み合わせて、自分好みの味をつくる楽しさがあります。

そして、もっと自由にお酢を楽しみたい方は、酢の粕やニンジャソースなど、発酵のうま味を生かした調味料もおすすめ。ひとさじ加えることで、料理の印象が変わり、食卓がより豊かになります。

とば屋のお酢は、どれも壺仕込みの米酢から生まれたもの。一つひとつの違いを知ることで、皆さまの日々の料理が楽しくなれば幸いです。

![]()

中野 貴之

酢醸造家/(株)とば屋酢店 第13代目

「お酢のことならなんでもご相談ください」がモットー。お客様に「また使いたいと思っていただけるお酢」をお届けできるよう社員と力を合わせて精進中。セミナー講師も時々お引き受けします。